NTT攜手三菱重工創下雷射無線電力跨公里輸電新高效率

分類: 電信 產業新聞 9/22/2025

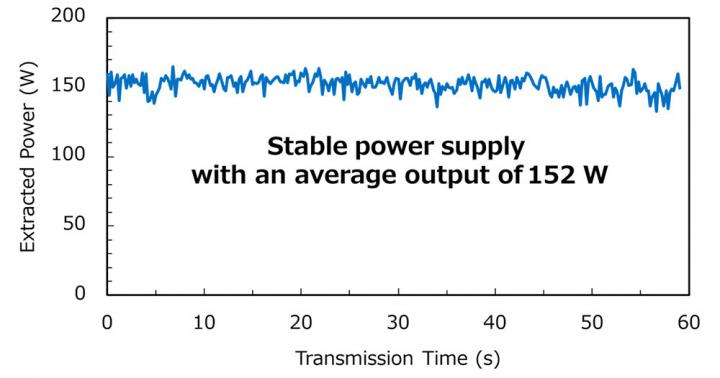

日本電信電話株式會社(NTT)與三菱重工業(MHI)宣布,在強烈大氣湍流條件下,成功完成以雷射進行跨距離無線電力傳輸的實地實驗,創下以矽基光電轉換元件為接收端、且處於惡劣戶外環境時的全球最高效率。團隊在發射端輸入約1kW等級的光功率,於1公里外實測接收152瓦,對應無線傳輸效率約15%,並可連續穩定輸電30分鐘。這項成績,被視為長距離「指向式、按需」供電邁向實用的重要里程碑。

在1公里距離下於強湍流環境達到15%效率、接收152W。

可望用於災區臨時電力、離島、海上/山區據點,及無人機續航供電與**平流層平台(HAPS)**等新型基礎設施。

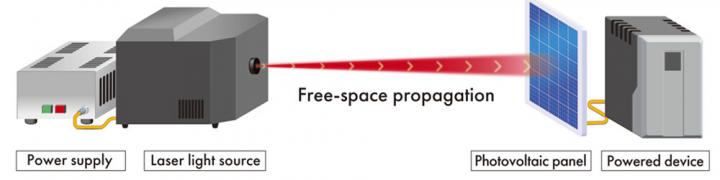

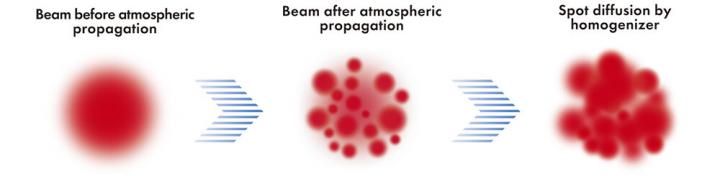

無線電力傳輸並非新題目,微波方案已在部分情境落地,但要兼顧「長距離、精準指向、設備小型化」時,雷射因指向性強而具天然優勢。問題在於:長距離穿越大氣會讓光束強度分佈變得不均勻,接收端的光電轉換效率隨之下滑,更別說戶外熱對流與側風造成的大氣湍流,會把光斑撕裂成「熱點」與「暗區」,使輸出忽高忽低,難以實用。NTT與MHI此次突破,正是把「送得到、收得到、還要收得穩」同時解決。

兩個關鍵技術的「穩束」與「穩流」

此次成績仰賴一組互補的光學與電路設計:

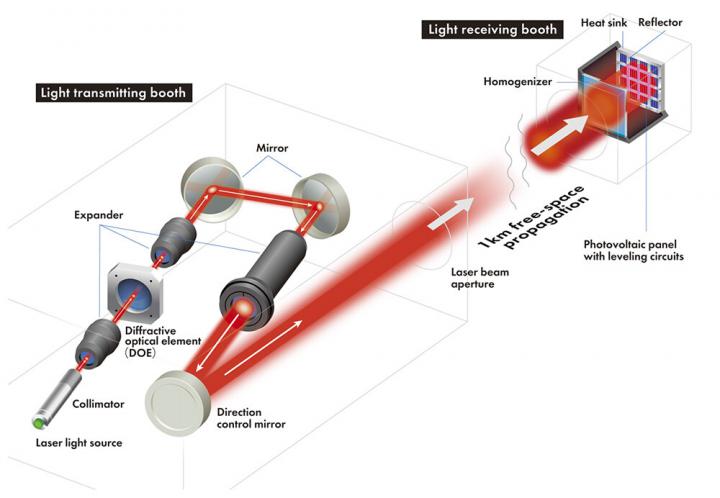

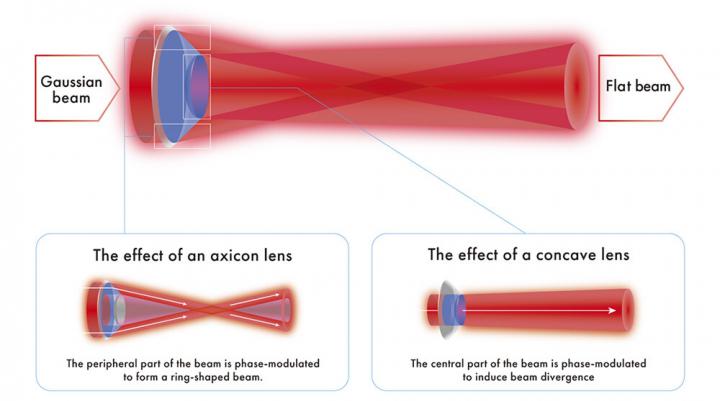

長距離平頂光束整形

NTT在發射端導入光束整形,使光束經長距離傳播後仍盡量趨於均勻強度。其設計思路是把外環能量形成環狀成分、中央則做相位調制,兩者在傳播過程逐步疊合,於目標距離(本次為1公里)形成近似「平頂」的強度分佈。實作上以**繞射光學元件(DOE)**落地,並配合光束導引(beam steering)精準指向接收面板。

輸出電流均化

在接收端,MHI於光電面板前加入均光器(homogenizer),把被湍流撕裂的「熱點」擴散、打平,並在面板各子模組之間串接電流均化電路,抑制因光斑起伏帶來的輸出波動,將光—電轉換後的功率變得平穩可用。此舉等於同時在光場與電路兩條線上減震,提升整體效率與穩定度。

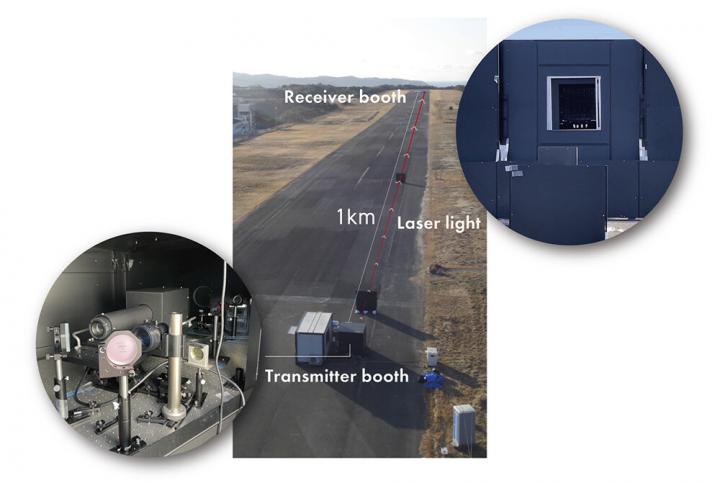

跑道上的「逆風」實考

實驗於和歌山縣白濱町的南紀白濱機場跑道進行(2025年1至2月)。研究團隊刻意把雷射光軸壓低到離地約1公尺、且近水平傳送,使其最大限度暴露於地面加熱與亂流影響,模擬惡劣戶外場景。發射端產生約1035W光功率,經DOE整形與導引,穿越1公里開放空域抵達接收端。結果顯示,平均接收152W電力、效率約15%,並完成30分鐘連續穩定供電驗證。

這項成果已於2025年8月5日刊登在英國期刊《Electronics Letters》。研究團隊並勾勒出後續應用藍圖:除在離島與災區快速建立臨時電力補給外,亦能結合導引技術,對無人機(UAV)在空中進行補能,免去降落換電或牽繩供電;向上延伸,還可為平流層高空平台(HAPS)、月球探測車,乃至太陽能太空發電系統與太空資料中心等提供新型電力路徑。NTT亦點名其太空事業品牌NTT C89可能承接相關發展。

它不是「替代電網」,而是「補上最後一公里」

把雷射當「輸電線」並非意味著取代既有電網,更多是補齊電力最後一哩的敏捷供應:

應急電力:大規模天災後,傳統配電修復需時,若能以機動載具搭載高功率雷射與光學台車,快速把電力「點對點」送到臨時醫療站、行動通訊基站或抽水站,可縮短「等待接通」的關鍵窗口。

邊遠據點:海上風場維運船、離岸科研浮標、山區前進基地等,常受天候與地形所限,鋪設電纜成本高且易受損。雷射供電可作為短期或季節性營運的低布建方案。

行動平台:無人機、無人船與地面機器人的續航力常被電池壽命掣肘。若能在安全距離內維持光束追蹤,將使長航時巡檢、廣域通訊中繼、災情勘察變得更具彈性。

以商業視角觀察,這是一個系統整合型市場:需要雷射光源與熱管理、光束整形與指向追蹤、光電面板與電力電子,再加上安全機制與場域工程。從供應鏈到服務模式,都可能出現新分工。

風險與瓶頸:安全、法規、能量密度與成本

眼睛安全與散射反光:高功率雷射在地面傳輸,需嚴格的遮蔽、聯鎖與監測(本次實驗發射與接收均置於封閉棚內),一旦導入戶外常態營運,如何在空域/海域確保人員、鳥群與航行安全,是首要課題。

大氣條件多變:湍流、霧、雨、塵與熱流都會影響光束品質。此次以均光與電流均化作出穩定化示範,但若要全球部署,勢必需要環境感知—自適應補償(例:更即時的光束整形、主動導引、預測控制)。

能量經濟與成本曲線:目前示範效率雖創紀錄,但相對傳統電纜仍低。要走向實務,需仰賴匹配波長的專用光伏元件與更高功率光源,以推升系統端到端效率,讓單位度電的LCOE下降到可接受區間。

法規門檻:跨國與跨場景的雷射功率、空域使用、電磁/光輻射安全規範差異大,需要先行者與主管機關共構操作規程與驗證標準。

下一步

NTT與MHI指出,若接收端採用與雷射波長更匹配的光伏器件,效率仍有上探空間;配合更高輸出功率的雷射光源,理論上可放大供電規模。若把此次1公里、152瓦的「單點指向」能力,與動態追蹤與網路化調度結合,長期來看,會出現**「按需光電配送」**的新型基礎設施層:在需要的時間點、把足夠的電力投遞到需要的座標。

關鍵數據整理:

發布:2025/9/17;合作單位:NTT、三菱重工

場地:南紀白濱機場跑道(和歌山縣白濱町),2025年1–2月

距離/功率:1公里;發射約1035W光功率,接收152W

效率/穩定度:15%效率;連續供電30分鐘

技術:長距離平頂光束整形(DOE)、均光器+電流均化電路、矽基光電面板

潛在應用:災區、離島、無人機、HAPS、太空發電與探測

結論

把電「變成一道光」的那一刻,供電的地理限制就被鬆動了。這不只是技術炫技,而是對能源可達性的重新定義:在最需要電、最難鋪線的地方,送上一段可被管理、可被調度的光。接下來要看的,不僅是效率曲線怎麼往上爬,更是工程化的可重複部署能力、跨域安全標準與商業可行性能否同步成熟。若關鍵拼圖到位,這道光束可能成為電網之外的新型「微型輸電通道」,在災難救援、行動通訊與太空經濟裡發揮真正價值。